2009年央视鉴宝节目疑云:专家刘岩与乾隆真迹之谜

大家好,今天小编来为大家解答2009年央视鉴宝节目疑云:专家刘岩与乾隆真迹之谜这个问题,很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

【引言】

文物市场一直是一个颇受争议的地方。 2009年,河南农民朱云以17万元的价格卖出了一幅《嵩阳汉柏图》的乾隆画真品。该画后来被买家以8736万元的天价转手。这件事震惊了整个文物界。

【背景介绍】

朱云家里藏着一块《嵩阳汉柏图》,是祖辈传下来的宝物。当时各大电视台都在播出鉴宝节目,很多人都通过鉴宝发了财。朱云看到这些节目后,决定带着这幅画上河南卫视《华豫之门》节目。节目中,鉴定专家刘岩对这幅画进行了鉴定。柳岩戴着金丝眼镜,一副专家的样子。他用手电筒仔细端详画作,时不时低头闻墨香。最后,柳岩告诉朱云,这幅画是赝品,只值十七万。朱云信了。

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

1、鉴定宝物专家的虚假权威

柳岩在节目中表现出的专家风范就是一场骗局。他戴着金丝眼镜,假装在检查字画。他看上去很专业,但实际上很虚伪。正是这种看似权威的表现,让无知的老实人相信了他的鉴定结果。这种利用专家身份的造假行为,损害了人们对文物鉴定行业的信任。

2. 精心设计交易流程

柳岩并没有亲自出面购买画作,而是找了一个所谓的朋友来谈生意。这样做是为了避免直接参与。整个交易过程看似简单,实则处处陷阱。朱云并不知道自己正陷入一场精心设计的骗局。

3、受害人心理弱点

朱云是一位普通农民,对古玩字画知之甚少。面对所谓的电视专家,他根本没有判断能力。当他听说自己的画是赝品时,不但没有怀疑,反而觉得卖到十七万元很划算。这种因缺乏知识而产生的自卑感被骗子所利用。

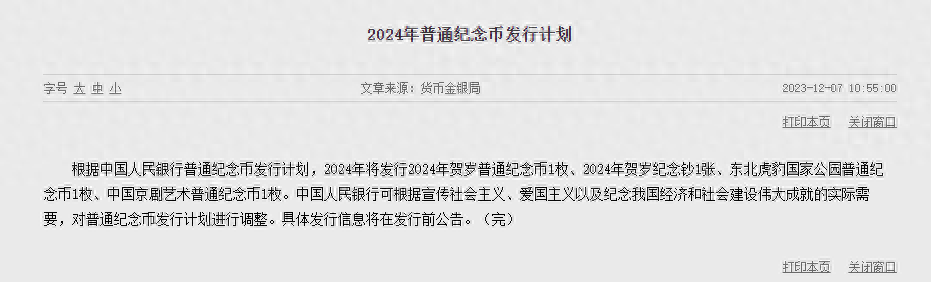

4.电视节目助长邪恶

《华豫之门》 此类宝物鉴定项目并没有严格审查专家的资质。他经常挂在嘴边的东西值多少钱,激起普通人的致富梦想,但最终却成为骗子行骗的舞台。节目组也难逃罪责。

5、缺乏法律保护

古董交易基本都是现金交易,没有正式的合同。即使被骗了,也很难提供证据。朱云报警后,警方因证据不足无法立案。这个法律漏洞给诈骗者提供了可乘之机。

6、巨额利润驱动的底线损失

刘彦明知道这是乾隆真迹,却故意贬值以诈骗。 17万到8736万的巨大利润差让这些所谓的专家彻底抛弃了职业道德。这种行为严重损害了整个文物鉴定行业的声誉。

七、市场监管混乱

古玩市场长期以来缺乏有效的监管。专家的评价往往主观性很强,很难辨别真假。再加上巨大的利润空间,让一些不法分子有机可乘。这种监管缺失直接导致类似诈骗案件的发生。

【写在最后】

这起案件暴露了整个文物鉴定市场的阴暗面。那些冒充专家的骗子,利用老百姓对电视权威的信任和对暴富的渴望来发大财。这种行为已经远远超出了简单诈骗的范围,而是对中国传统文化的一种亵渎和破坏。

相关问答

答: 在鉴定的过程中,首先要仔细观察绘画技法细节,如笔触、色彩的运用、构图的布局等,这些都需要与同期的其他作品进行对比分析。此外,还需结合历史文献记载和相关的收藏品资料,例如画作的落款、章戳、题跋等,能够更好地确认作品的真实性。当然,专业的鉴定过程还会涉及到文物材料分析等等,以便更好地判断绘画的年代和 authorship。

231 人赞同了该回答

答: 另外,鉴别真伪需要多方位的考证与验证。仅仅依靠单一因素就难以做出准确判断,例如画作的风格或许能够让人联想到特定的艺术家,但也不能完全作为唯一依据。需综合考虑各种线索,结合专家知识和科学手段,才能最终得出可靠的结论。

292 人赞同了该回答

答: 为了保障节目鉴定的真实性,大多数正规版本的鉴宝节目都会邀请多位资深鉴定专家,由他们各自独立进行评估,并最终通过综合分析来确定作品真伪。同时也可能会邀请一些文物研究领域的学者参与评议,进一步确保鉴定结果的可靠性和权威性。

179 人赞同了该回答

答: 此外,电视台也会对整个鉴宝过程严格控制和记录,包括专家们的现场鉴定过程、论证观点等,便于日后查询及监督。 同时也有不少节目会邀请专家在后期进行专门的解说,解释他们如何根据作品细节进行判断,增强观众的理解并且促进知识的传播。

131 人赞同了该回答

答: 这起事件发生在2009年,一位名叫刘岩的央视鉴宝专家,当时在一个节目中鉴定了一幅画作为乾隆帝所作。这个消息迅速引发了很大的争议,因为民间一直流传着一些关于刘岩个人特质的猜测和质疑,人们担心他可能为了节目效果而进行恶意造假或者过度渲染。

148 人赞同了该回答

答: 事件后,相关部门针对刘岩的鉴定结果进行了进一步调查。目前为止,关于这场事件真相的官方说法还比较模糊,但它曾经引爆了很多争议,也让人们更加关注到了文物鉴宝领域的规范性和权威性问题。

157 人赞同了该回答